热镀锌焊管

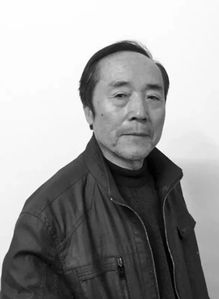

想象你漫步在历史的长河中,偶然间遇到了一位名叫司马图的唐朝诗人。他并非声名显赫的大家,却以其独特的诗风和人生哲学,在文学史上留下了浓墨重彩的一笔。今天,就让我们一起走进司马图的世界,探寻这位耐辱居士的传奇故事。

司马图的生平轨迹

司马图,字表圣,号知非子,又号耐辱居士,生活在晚唐时期。他出生于一个中等官吏之家,祖辈都曾官至郎中,家境殷实。司马图少时虽文才出众,却未能在乡里获得认可。直到绛州刺史王凝赏识他的才华,他的命运才发生了转折。

王凝回朝后,司马图于唐懿宗咸通十年(869年)考中进士,时年三十三岁。他的才华得到了王凝的赞许,名声也随之大振。不久,王凝因事被贬为商州刺史,司马图感念知遇之恩,主动随行。后来,王凝又出任宣歙观察使,再次召请司马图为幕府。司马图因不忍离开王凝,拖延逾期,被左迁为光禄寺主薄,分司东都洛阳。

在洛阳,司马图结识了卢携,这位罢相后的官员对他才华和为人十分欣赏,常相往来共游。卢携曾在司马图的宅第壁上题诗称赞他:“姓氏司空贵,官班御史卑。老夫如且在,不用念屯奇。”后来,卢携复相,召司马图为礼部员外郎,寻迁郎中。

耐辱居士的隐逸生活

司空图出身于官僚地主阶级家庭,却生活在黄巢起义和唐王朝行将覆灭的时代。动荡的时局让他选择了避世隐退的人生态度。回乡后,他既不同百姓往来,也不与官府联络,而是将取一壶闲日月,长歌深入武陵溪”。

他曾在诗中表白:“诗中有虑犹须戒,莫向诗中着不平。”他的诗大多抒发山水隐逸的闲情逸致,内容淡泊。在中条山王官谷的先人别墅中,他过着与世无争的生活。王重荣兄弟镇守汉中,仰慕他的名声,常多馈赠,他都拒绝不纳。后来,他骗作碑文,并赠绢数千匹,将绢堆放在虞乡市上,任众人取用。

司马图的诗论主张

司空图不仅是诗人,还是一位杰出的诗论家。他的《二十四诗品》是唐诗艺术高度发展在理论上的一种反映,是当时诗歌纯艺术论的一部集大成著作。在这部著作中,他将诗歌的艺术表现手法分为雄浑、含蓄、清奇、自然、冼练等二十四种风格,每格一品,每品用十二句形象化的四言韵语来比喻说明。

他论诗发展殷璠、皎然之说,注重含蓄蕴藉的韵味与清远醇美的意境,提倡“咸酸之外”的味外之旨”和“近而不浮,远而不尽”的韵外之致”。他推崇王维、韦应物的诗风,而批评元稹、白居易为力勍而气孱”。他也赞美过李白、杜甫之作与韩愈歌诗的气势奔腾,物状奇变”,但并不专主一格。

司马图的诗歌风格

司马图的诗歌作品大多抒写闲情逸趣而偏于静美。他的部分作品如《秋思》、《喜王驾小仪重阳相访》、《狂题》、《偶书》、《河湟有感》等,也流露了他别有伤心怀抱。他的诗歌理论对后世的文学批评和创作产生了深远的影响。

司马图的历史地位

司马图作为晚唐诗人、诗论家,以其独特的诗风和人生哲学,在文学史上留下了浓墨重彩的一笔。他的《二十四诗品》不仅是唐诗艺术高度发展的理论也是后世诗歌创作的典范。他的诗歌理论和创作实践,对后世的文学批评和创作产生了深远的影响。

司马图的一生,充满了传奇色彩。他从一个未获乡里认可的诗才,到成为备受赞誉的诗人、诗论家,再到选择隐逸生活,最终成为耐辱居士,他的每一步都充满了智慧和勇气。他的故事告诉我们,无论身处何种境遇,都要保持内心的坚定和独立,才能在历史的长河中留下自己的印记。